災難片到底怎樣拍才好看?比起動作片的大場面,災難片除了場面外,最重要的莫過於是突顯人性裡或好或壞的細節了吧!《96分鐘》拍得還真不錯,場面調度、節奏都滿好的,缺的就是在這些行雲流水的調度裡,少了點人性和太多部分的理所當然,銜接得過於順暢,反而讓劇情朝既定結果運行,雖不煽情卻沒了應有的溫度。

事件始於那句「犧牲少數,救出多數」的英雄吹捧,那些被犧牲者的親人帶著復仇的心態,想一揭英雄的真面目。或許在英雄被創造出來的那個瞬間,就注定這部電影的走向,焦點就放在如何揭開英雄自私的面目,而沒有任何想將災難電影中探討人性的部分放進來。

災難中會出現的人性各種不同的樣態,有些人會焦慮地想要逃生,用盡所有的辦法,即使要傷害他人也無所謂;有些人會不發一語地,一樣焦慮但什麼也不做地像在等死;有些人起身逃跑,卻發現無處可逃,像無頭蒼蠅一樣亂竄;有些人很幸運地躲到安全的位置,或者得到他人的幫助,暫且地鬆了一口氣⋯⋯在這些過程裡,必定對於死亡、失去的恐懼而有過爭執、衝突、掠奪,人性的百百款都會出現在災難現場中,肯定也會有那個對其他人伸出援手的人。

面對像「拆彈」這種劇情,還會有任何使劇情有不同發展的預設,劇中人的預設、觀眾預設劇情的預設,那些與罪犯交手,是一次又一次的腦力激盪,不會只是隨著犯人的指揮,或明顯地把劇情已經固定好在一定的軸心上,讓宋康仁一點活命的機會都沒有!最後呈現「誰管你是不是英雄,你沒有救下我的家人,你就該死。」以及「對,是我該死,我會用我的命賠給你。」也缺少那些人跟人之間會有的交戰,不論是跟外在的,或自我內心的捫心自問。

面對災難,不論人為的或是天然的災難,成為救助者的人,該以什麼樣的心態去面對自己沒有救到所有人?而人們到底要怎麼看待這個「即使他做出另一個選擇,他也不完全能救到所有人」的角色?大概就是這部電影最缺的了吧!也因為沒有這個層面,而使得最後像是所有人看著宋康仁去死!

既然已經是因為「造英雄」而形成復仇的因子,怎麼會再用英雄式的壯烈來再造英雄,讓宋康仁如此壯烈的死去呢?若以所有災難片的故事舖陳,或以現實層面來思考(也以台灣人的性格來看)根本就不會再有英雄存在,而是多數人一起對抗邪惡啊!

有不少人會把《96分鐘》拿來與也是倒數式的列車災難片《新幹線驚爆倒數》來作為比較,要說場面、劇情,《96分鐘》沒有比較差,甚至更好看一點,但在人性的部分,劇本上《新幹線驚爆倒數》還是顧全所有會發生的情境,也許煽情些,但依舊維持著人性卑劣與善良(《96分鐘》裡只有少數善良的情節啊啊啊~)

能拍出《96分鐘》這樣的場面在台灣電影裡實屬不容易,動作場面洪昰顥的動作指導,已經讓台灣的動作片越來越純熟、好看;在這些大場面和動作調度裡,最難著墨的還是人性,過於精細的計算故事或故事裡的節奏,而失去在災難電影中最好看的人性交戰,實在是可惜了些!

最後即使沒有救下所有人又犧牲自己的宋康仁和李傑,究竟要以什麼樣的方式被記憶呢?如果他們都該死,那麼沒有伸出援手的其他人,是不是也是幫兇呢?或說,如果這部電影只有復仇的罪犯和贖罪的英雄,會不會大多數的群眾也不一定必然的需要存在了呢?

(為什麼不救柏宏啦!我在車上我會問他要不要幫忙啦!怎麼可以讓柏宏就這樣死了啦!)

延伸閱讀:《狂徒》/難得一見的台灣動作片(導演的上一部戲,我比較喜歡《狂徒》XD)

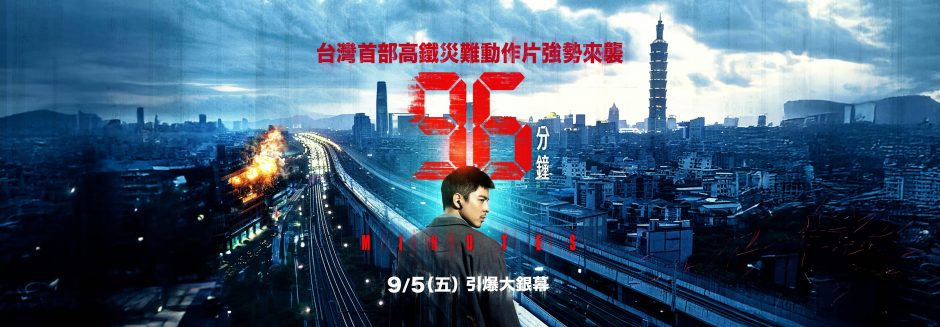

《96分鐘》/2025

導演:洪子烜

編劇:洪子烜、陳怡方、楊宛儒

演員:林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁

圖片來源:《96分鐘》Facebook